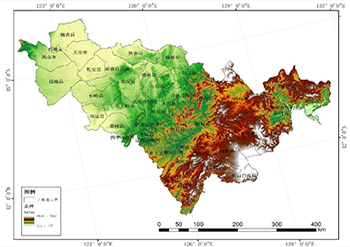

吉林省是全国重要商品粮基地和粮食大省,粮食总产量、人均占有量、商品量、调出量等多年位居全国前列,在全国改革发展和农业现代化建设大局中占有举足轻重的战略地位。在国家深化农业供给侧结构性改革、加快新旧动能转换的大背景下,吉林省承担着加快推进现代农业产业体系、生产体系和经营体系建设,争做现代农业建设排头兵,率先实现农业现代化的重任。针对吉林省农产品生产、销售和认证过程中的主要问题进行认真梳理,建立时空尺度基础上的吉林省农业大数据平台、建立基于时空动态监测的智慧农业生产管理平台、构建时空大数据支持下的中科院与吉林省农产品质量认证体系,将为吉林省智慧农业生产管理、农产品质量认证、监管提供支撑。

服务内容与方式:在2019年政协吉林省第十二届委员会二次会议上,东北地理所党委书记苏阳和国家地球系统科学数据中心黑土与湿地分中心主任王宗明、研究员刘焕军等结合吉林省现代农业发展现状和东北地理所农业大数据应用工作实践,提出“建立中科院与吉林省绿色优质农产品认证技术体系与监管服务模式”的提案。提案指出,吉林省农业发展需要建立基于时空动态监测的智慧农业生产管理平台,构筑时空大数据支持下的中科院与吉林省农产品质量认证技术体系,以解决吉林省农业生产成本高、农业技术水平低、农业面源污染问题突出、优质不能优价等问题。

|

|

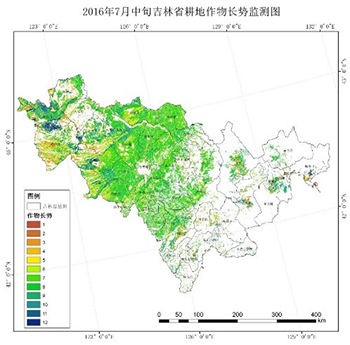

| 吉林省农作物长势遥感监测 |

该政协提案提出后,得到吉林省政协的充分肯定,正式立案。提案在办理过程中得到省政府的高度重视和省农村农业厅等相关部门的积极推动。

取得的成效:2019年5月28日下午,东北地理与农业生态研究所、国家地球系统科学数据中心黑土与湿地分中心与吉林省农业农村厅等省直部门就“建立中科院与吉林省绿色优质农产品认证技术体系与监管模式”政协256号提案进行工作对接和面复讨论。会上,吉林省绿色食品办公室主任邱玉林首先代表吉林省农业农村厅就提案进行答复:吉林省在耕地资源大数据平台、农业卫星数据云平台建设、完善绿色农业发展补贴与环境税、建立绿色农业认证监管法律法规体系等方面正在积极组织实施,已取得初步成效;《建立中科院与吉林省绿色优质农产品认证技术体系与监管服务模式》(第256号)很有建设性,与国家建立现有的绿色优质农产品体系基本吻合,省农业农村厅下一步将与中科院及农业职能部门进行深入沟通,同时将把此建议报送中国绿色食品发展中心,共同研究协同。参会的相关部门负责人发表了意见。

|

|

| 吉林省政协提案面复会现场 |

苏阳对省农业农村厅和省直相关部门长期以来对我所的支持帮助表示感谢。他表示,近年来,东北地理所在科学研究项目的实施和与地方的合作工作中,进一步着力将科技成果转化为现实生产力,为我省的经济社会发展和农业农村转型、农民增收致富提供技术支持,做出贡献。吉林省是农业大省,但当前我省农业生产成本过高、化肥施用过量与耕地退化的问题比较突出,主要是由于农业生产技术水平较低导致;同时,绿色有机农产品的假冒问题突出,致使一些优质农产品未能实现优质优价,绿色有机农产品认证监管机制不健全。出现以上问题主要是农业资源信息严重缺失、科技服务与推广不精准、监督技术与法规体系不健全造成的;应该尽快建立时空大数据支持下的智慧农业管理平台与农产品质量认证技术体系,以有效解决当前面临的问题。一是要加强省上的顶层设计、政策支持;二是要发挥农业大省的资源优势及其话语权和影响力,抢抓机遇建设好管用的智慧农业管理平台;三是要创新驱动,加强新技术的示范与应用的组织力。

王宗明研究员就农业大数据平台建设的技术细节提出建议,还就东北地理所与吉林省农业农村厅所属吉林省土壤肥料总站在农业信息化领域的工作进行了介绍。刘焕军研究员详细介绍了信息技术在当下农业农村领域的应用现状和发展趋势,结合研究所承担的项目,对我省绿色有机食品认证与监管体系建设在方案设计、操作实施上提出建议。

李立春书记对我所为全省的农业农村事业发展献计献策表示感谢,对我所为吉林省农业农村发展做出的努力和贡献表示敬意,对我所在现代农业技术方面取得的相关成果做了充分肯定。他表示,近年来,吉林省多举措提高农业生产品质与认证体系、监管模式,取得了阶段性成果,绿色食品的品质与效益有了显著提高;农业、农村、农民问题是关系国计民生的根本问题,党的十九大作出了实施乡村振兴战略的决策部署,明确要把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重;256号提案十分切合实际,具有很强的前瞻性、针对性和建设性,对于我省深入学习贯彻党的十九大精神,大力提高农产品品质战略具有十分重要的推动作用,与我们正在进行的工作有很好的衔接,有可操作性。他强调,一定高度重视东北地理所的提案及相关建议,充分利用东北地理所的科技资源,努力提高吉林省农产品质量认证体系和监管服务水平,大力促进我省农业农村经济发展。对接中,国家地球系统科学数据中心黑土与湿地分中心人员还就数据资源的应用、行业市场监管等问题与吉林省政务服务与数字化管理局、吉林省市场监管厅进行了交流,强化了联系。

开展秸秆综合利用对保护生态环境、促进农民节本增收、提升耕地质量意义重大,是促进农业可持续发展的有效途径。黑龙江省2017年制定了黑龙江省开展农作物秸秆综合利用整县推进试点工作实施方案,以中央1号文件精神为指导,贯彻落实绿色发展理念,以提高秸秆综合利用率、保护生态环境、提升耕地质量为目标,以政策引导、市场运作、科技支撑为手段,通过开展秸秆综合利用试点示范,健全政府、企业和农民及新型经营主体多方共赢利益联结机制,探索可操作能落地、可复制能推广的秸秆综合利用模式和工作机制,形成秸秆的能源化、肥料化、饲料化、原料化、基料化“五化”多元利用新格局,不断提高秸秆处理水平。

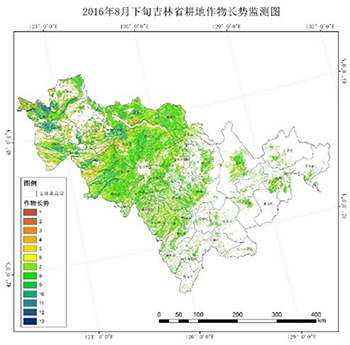

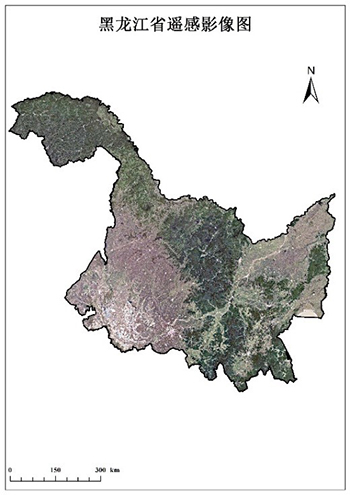

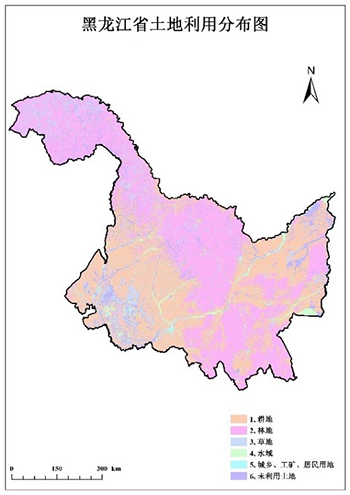

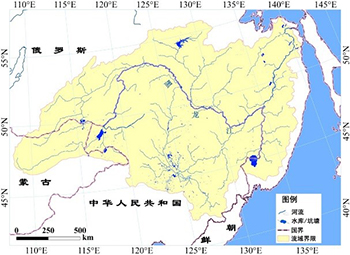

服务内容与方式:数据资料:历史遥感影像、土壤分布数据、土地利用数据、植物养分数据、植物热量数据、农业基础数据、社会经济统计数据等

|

|

| 黑龙江省遥感影像图 | 黑龙江省土地利用图 |

服务方式:数据服务、技术服务、实物服务、培训服务

|

|

| 秸秆肥料化 | 秸秆饲料化 |

|

|

| 秸秆原料化 | 秸秆基质化 |

2019年初,国家地球系统科学数据中心黑土与湿地分中心工作人员与黑龙江省农业农村厅及地方政府部门及企业接触,积极参与基地建设实施方案的制定与论证,了解项目需求。年中开始组织人员积极加工整理及生产建设所需的历史遥感影像、土壤分布数据、土地利用数据、生物资源目录。同时协助企业开展植物样品的采集、分析。全年积极与项目方联络研讨解决相关问题。

此项目负责人为黑龙江省农业农村厅农业处处长,项目实施区域为全省各县市。项目在农业处领导的统一部署下,在各基地实施单位领导的具体指挥下,由各基层单位具体落实、实施,项目顺利进行。黑土与湿地分中心配合相关单位,从项目的立项开始即充分考虑与本中心数据资源的紧密结合。项目实施的每个环节充分利用本中心的数据资源及实物资源。本中心的成员积极参与课题的讨论、实施过程,充分了解项目的需求,有针对性的获取整个项目所需的数据,充分发挥本中心在项目实施中的作用。

此项目示范推广了玉米秸秆直接全量还田技术模式,进一步扩大秸秆机械化还田应用面积,改善土壤结构,培肥地力,促进黑土耕地质量提升。应用秸秆腐熟技术生产有机肥、生物肥。建设了秸秆压块燃料加工站,开展整村推进应用生物质炉具试点。草食畜牧业发展,发挥饲草牲畜在秸秆消耗中的作用,推动秸秆过腹还田。农作物秸秆做食用菌基料发展了食用菌生产。同时将秸杆用作水稻育秧、花卉、苗木和草坪基质。试验了秸杆的工业化利用。以秸秆为原料的有机肥、清洁制浆、纤维原料、燃料乙醇、生物航空燃油、降解纸膜、秸秆淀粉、秸秆多糖、秸秆代木、秸秆装饰材料等深加工、循环利用工业化企业的支持,推进原料化利用进一步提档升级。

中高纬度湿地约占全球天然湿地总面积的近64%,具有水源涵养与水文调节、生物多样性与生境维持、碳蓄积和气候调节等重要的生态服务功能,在维系区域生态安全中具有不可替代的作用。中高纬度湿地是对气候变化最为敏感且特别脆弱的陆地生态系统,气候变化和高强度人类活动的双重胁迫导致中高纬度湿地的退化和功能丧失速度远超其他类型的生态系统。国家重点研发计划项目“中高纬度湿地系统对气候变化的响应研究”面向全球变化及应对重点专项指南中的支持方向“中高纬度湿地及农田系统对气候变化的响应研究”,选取中高纬度湿地集中、人类活动强度空间差异显著且在中俄两国均有巨大面积分布的黑龙江流域(流域面积209万平方公里)为研究区,针对气候变化和高强度人类活动双重胁迫日趋加剧下,湿地快速退化和生态服务功能丧失所引起的重大生态和环境问题,研究中高纬度湿地对气候变化的响应机理,明确维持其功能稳定的机制,科学评估气候变化和人类活动的影响,解决全球变化影响脆弱湿地生态系统结构和服务功能稳定性的关键科学问题,提出应对全球变化的湿地适应性调控途径,确保区域生态安全和水资源可持续供给,为国家制定调控战略和湿地保护方案提供科学依据。

国家地球系统科学中心黑土与湿地分中心承担国家重点研发计划项目“中高纬度湿地系统对气候变化的响应研究”专题研究任务,黑土与湿地分中心主任王宗明研究员作为专题负责人。该专题研究针对中高纬度湿地保护与恢复的重大科技需求,为项目的顺利实施提供重要的数据支撑;将无遥感数据时期历史地图数据和与遥感数据相结合,揭示过去100年来黑龙江流域湿地景观格局时空特征与驱动因素,可以为湿地资源保护、农业土地可持续利用、国家粮食与生态安全提供重要的科学依据。

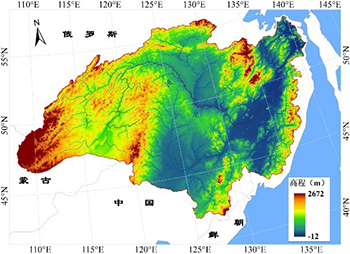

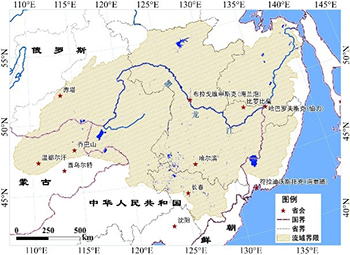

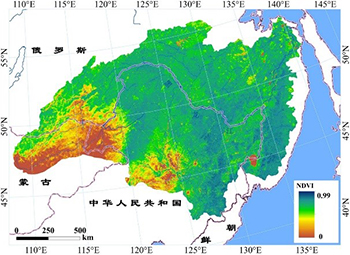

服务内容与方式:(1)完成黑龙江流域基础地理信息数据集,主要包括地形数据、行政区划数据、植被数据、土壤数据、水系数据、遥感影像数据集以及其他辅助数据。示例如下:

|

|

| 黑龙江流域高程数据和行政区划数据 |

|

|

| 黑龙江流域水系数据和植被指数数据 |

|

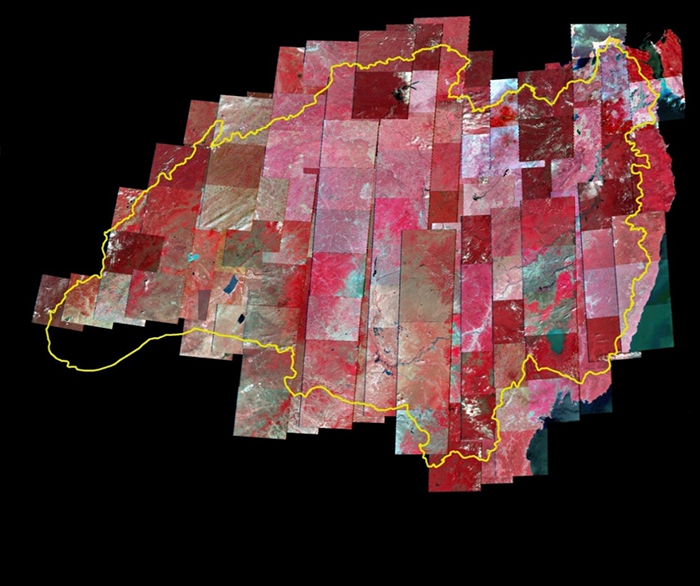

| 黑龙江流域遥感影像数据 |

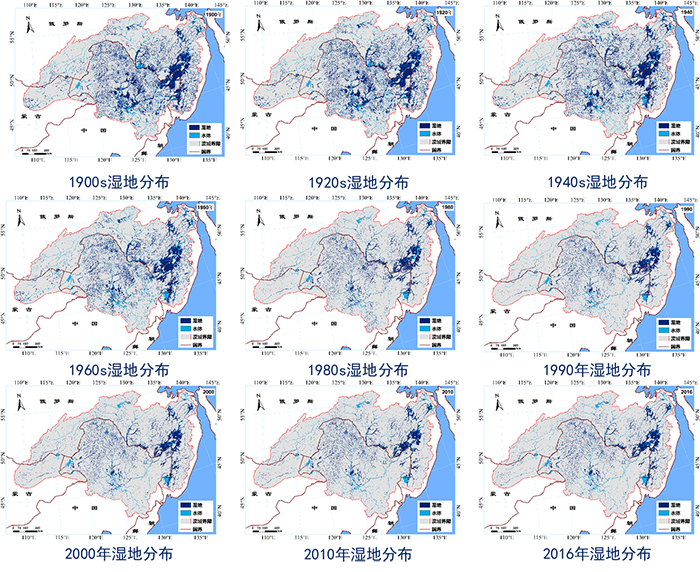

(2)以1900s-1960s时期的地形图、1980s-2016年的卫星遥感影像为主要数据源,基于地图制图学原理与专家知识与规则、多源遥感与非遥感数据相结合等方法,数字重建1900s-2016年间黑龙江流域湿地景观空间分布数据集,完成并提交1900s、1920s、1940s、1960s、1980s、1990年、2000年、2010年、2016年共9个年份的黑龙江流域湿地空间分布数据。黑龙江流域1990-2016年各个时期湿地空间分布图如下:

|

| 1990-2016年期间黑龙江流域湿地空间分布 |

(1)国家重点研发计划项目“中高纬度湿地系统对气候变化的响应研究”第一课题“中高纬度湿地景观格局演变机制”研究进展研讨会于2019年6月19日在东北师范大学地理科学学院召开,各专题负责人及科研骨干10余人参会,国家地球系统科学数据中心黑土与湿地分中心的部分成员参加了此次研讨会。

|

|

| 国家重点研发计划项目“中高纬度湿地系统对气候变化的响应研究”第一课题研讨会 |

会上,课题负责人贺红士教授指出2019年是落实课题研究目标的关键年份。建议各专题应围绕要解决的关键科学问题,梳理课题已开展的工作及存在的问题,并重点介绍下半年的工作计划。随后,各专题负责人及骨干分别介绍了3个专题2019年上半年的工作进展情况、取得的重要进展及成果、存在的问题和措施建议,并重点探讨气候变化与人类活动贡献如何定量化区分、无遥感时期信息反演的方法,并针对存在问题提出相应对策。第一专题负责人、国家地球系统科学数据中心黑土与湿地分中心主任王宗明研究员详细汇报了黑龙江流域湿地景观空间分布数据集的构建以及过去100年景观动态变化规律。最后,课题负责人贺红士教授对会议进行总结,强调专题间应加强交流合作,及时将数据在专题间共享,保证课题2019年度工作计划顺利完成。

(2)2019年8月18日,由国家地球系统科学数据中心黑土与湿地分中心主任王宗明研究员等牵头组织,并联合项目参与单位北京师范大学以及中科院空天信息院、首都师范大学、中科院烟台海岸带所、中国林科院资源信息所、深圳大学、国家地球系统科学数据中心、南宁师范大学9家单位共同主办,中科院湿地生态与环境重点实验室等承办的第一届“中国湿地遥感大会”在长春召开。大会主办单位代表北京师范大学/南宁师范大学蒋卫国教授、中科院空天信息研究院牛振国研究员、首都师范大学柯樱海教授、中科院烟台海岸带研究所侯西勇研究员、中国林科院资源信息研究所张怀清研究员、深圳大学邬国锋教授、国家地球系统科学数据中心杨雅萍主任和乐夏芳博士参加此次大会。

|

| 第一届中国湿地遥感大会合影 |

来自21个省、自治区、直辖市86家单位的近300名代表参加了此次大会。侯鹏、蒋卫国、牛振国、柯樱海、侯西勇、张怀清、邬国峰、王宗明、杨雅萍共9位专家分别就“自然保护地国家生态监管业务化技术体系及运行机制研究”、“湿地水文遥感大数据智能挖掘与应用”、“大尺度湿地遥感的挑战与对策”、“近20年黄河口悬浮颗粒物浓度时空分布及驱动机制”、“中国海岸带变化特征与保护措施”、“高分遥感湿地监测与可视化”、“滨海湿地遥感监测”、“影响中国湿地的三大威胁因子遥感监测”、“国家科学数据共享与实践”做了大会主题报告。报告内容精彩、丰富,从多个角度介绍了湿地遥感技术与应用的最新原创性成果。大会还设立了7个分会场,91位青年学者做了分会场口头报告。

|

|

| 第一届中国湿地遥感大会会场 | 杨雅萍主任做主题报告 |

|

|

| 邬国峰教授做主题报告 | 王宗明研究员做主题报告 |

以本次会议为平台,国内外从事湿地遥感研究的科研工作者充分交流了本项目研究进展,通过和与会学者间的互动交流及后续的科研合作,大大增强了国家地球系统科学数据中心黑土与湿地分中心在国内相关领域和相关行业部门的影响力。

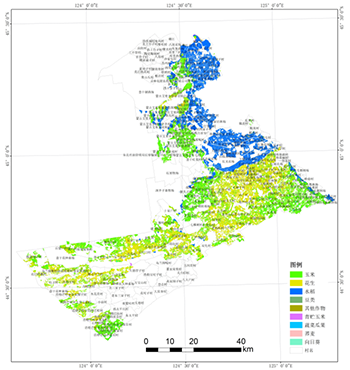

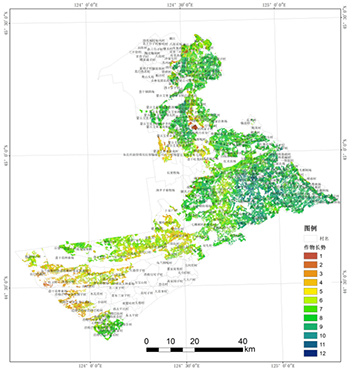

针对农业生产管理方式粗放、农业生产效益低、生态环境恶化等问题,以及农民、农业规模经营主体、企业、政府对农业信息精准服务的巨大需求,开发基于精准管理分区、互联网+大数据+空间技术的不同用户农业信息精准服务平台,以耕地确权地块为不同用户之间农业信息精准服务的纽带,在田块精准管理分区内农情时空信息定量反演、不同用户需求分析的基础上,结合农业生产资料、农情时空动态、田间传感器、移动互联网的不同用户上传信息、社会经济数据、企业发展方向、地理空间数据库,运用大数据深度挖掘,实现面向农户的田块内部变量施肥等精准田间管理与购销服务,面向涉农企业的精准营销,面向政府部门的农情信息统计分析与管理决策信息精准发布,实现“信息支撑、管理协同,产出高效、资源节约、环境友好”的现代农业发展模式。

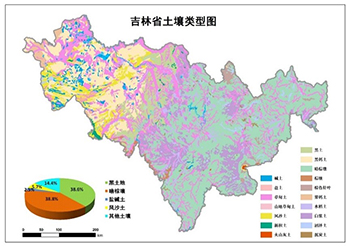

服务内容与方式:数据资料:多源遥感数据、土壤分布数据、土地利用数据、植物养分数据、农业基础数据、社会经济统计数据、手机APP上传数据、耕地确权数据等

|

|

| 吉林省土壤类型图 | 吉林省地势图 |

服务方式:数据服务、技术服务、实物服务、培训服务

|

|

| 吉林省前郭县农情遥感监测(作物遥感分类、作物长势遥感监测) |

2019年初,国家地球系统科学数据中心黑土与湿地分中心刘焕军研究员团队与吉林省地方政府部门及企业接触,积极参与项目推广宣传工作。年中开始组织人员积极加工整理项目所需的多源遥感数据、土壤分布数据、土地利用数据、植物养分数据、农业基础数据、社会经济统计数据、手机APP上传数据、耕地确权数据。同时开展土壤及植物样品的采集、分析与物联网布设等工作,力求精准服务,解决农业最后一公里问题。

实现了农户、专家、政府、企业间农业灾害信息的高效流转,为农业防灾减灾、救援、补贴发放、农业资源高效利用、提高农民收益、减轻农业面源污染、企业精准购销、政府管理决策提供客观准确依据,为相关行业的健康发展提供技术支持,提升农业生产效率,增强抗灾风险能力,提高粮食产量。真正实现全省农业信息化,解决农业信息化最后一公里问题;革新了涉农部门获取农情信息与管理决策方式,提高工作效率;降低企业成本,规避风险,增加效益。

大常委会副主任车秀兰带领省人大常委会科技创新视察组视察吉林省重大科技成果转化项目“基于互联网+高分辨率遥感的县域农业信息精准服务平台”工作进展情况。多位省人大常委会委员、吉林省科技厅副厅长陈维友、吉林省科技厅各业务处领导共22人参加了此次视察调研。长春五度空间数据有限公司总裁沈阔、中科院东北地理与农业生态研究所所长助理王宗明研究员、科研处副处长武海涛研究员、刘焕军研究员,国防科工局高分中心吉林数据中心主任、吉林大学地球探测科学与技术学院陈圣波教授参加了汇报和项目进展交流。

该项目以东北地理所和吉林大学为技术支撑单位,长春五度空间数据有限公司为项目主持单位,国家地球系统科学数据中心黑土与湿地分中心刘焕军研究员、王宗明研究员作为项目的技术负责人。项目平台充分利用中科院东北地理所在农业遥感技术、吉林大学在高分卫星应用等方面的优势,以及长春五度空间在3S技术开发能力,建立“研、产、学”合作模式,集成打造涵盖农情实时监测、农业辅助管理、农产品购销、大数据分析等领域的综合服务平台。截止目前,已完成地理数据库构建、作物长势及灾害监测、3个精准施肥示范区建设、精准服务平台及移动端软件的开发及上线运行,项目成果已在12个县(市、区)进行宣传推广,走访涉农企业80余家、大中型农民合作社70余家,召开项目推介会14场,累计推广面积达7.3万亩。

视察组成员认真听取了精准农业项目的项目进展情况,并观看了项目平台及移动端APP软件进行演示。演示结束后,视察组就制约项目开展的具体问题与项目组成员展开热烈讨论,提出很多建设性的意见和建议。全国人大代表、中科院长春光机所学术委员会主任王家骐院士针对项目中国产卫星的使用、项目推广模式等细节问题进行了详细的询问,王宗明和刘焕军对这些问题一一进行回答。水利部松辽水利委员会李和跃副总工程师对地面数据采样等相关问题进行了询问,刘焕军也作了详细的解答。科技创新视察组对该项目所取得的成果给予高度的认可。车秀兰表示,我省作为一个农业大省,利用信息技术来提高我省农业的现代化水平十分必要;感谢东北地理所为农业科技创新做了这么多基础性的工作,项目的进展增强了吉林省新旧动能转换、推动高质量发展的信心和决心;希望东北地理所、五度空间公司与吉林大学作为“研、产、学”三方,继续加强合作,为我省实施创新驱动发展战略、农业现代化提供更加有力的支持,服务千家万户。

|

|

| 吉林省人大常委会副主任车秀兰视察吉林省重大科技成果转化项目工作进展情况 | 吉林省委副书记高广滨询问项目相关情况 |